опубликовано: 3 октября 2025

Левашовская пустошь: массовое захоронение жертв политических репрессий в Ленинграде

Левашовская пустошь — урочище, расположенное в районе железнодорожной станции Левашово (ныне в черте Санкт-Петербурга), ставшее местом массовых тайных захоронений жертв политических репрессий. С сентября 1937 года по декабрь 1954 года здесь хоронили расстрелянных и умерших в ленинградских тюрьмах.

Объект функционировал в режиме строжайшей секретности. Территория площадью 11,5 га была огорожена высоким сплошным забором и круглосуточно охранялась. Доступ был категорически запрещен. Секретность сохранялась и после официального закрытия кладбища для захоронений в 1965 году: территория оставалась под охраной, а в 1970-е годы забор и ворота были обновлены.

По воспоминаниям Алексея Волченкова, старожила соседней деревни Новоселки, появление секретного объекта осенью 1937 года было внезапным и таинственным. Он рассказывал, как возвращавшиеся из школы дети увидели, что лес спешно огораживают. Местные мужчины на подводах привезли доски с лесопилки, и буквально за три дня вся территория была обнесена сплошным забором. С тех пор, по словам Волченкова, никто из местных не знал, что происходит внутри. Единственными признаками деятельности были ночные приезды зеленого фургона и то, что ворота открывались по сигналу колокольчика, а все въезды и выезды совершались максимально незаметно.

Статистика и жертвы

Точное число захороненных в Левашово неизвестно.

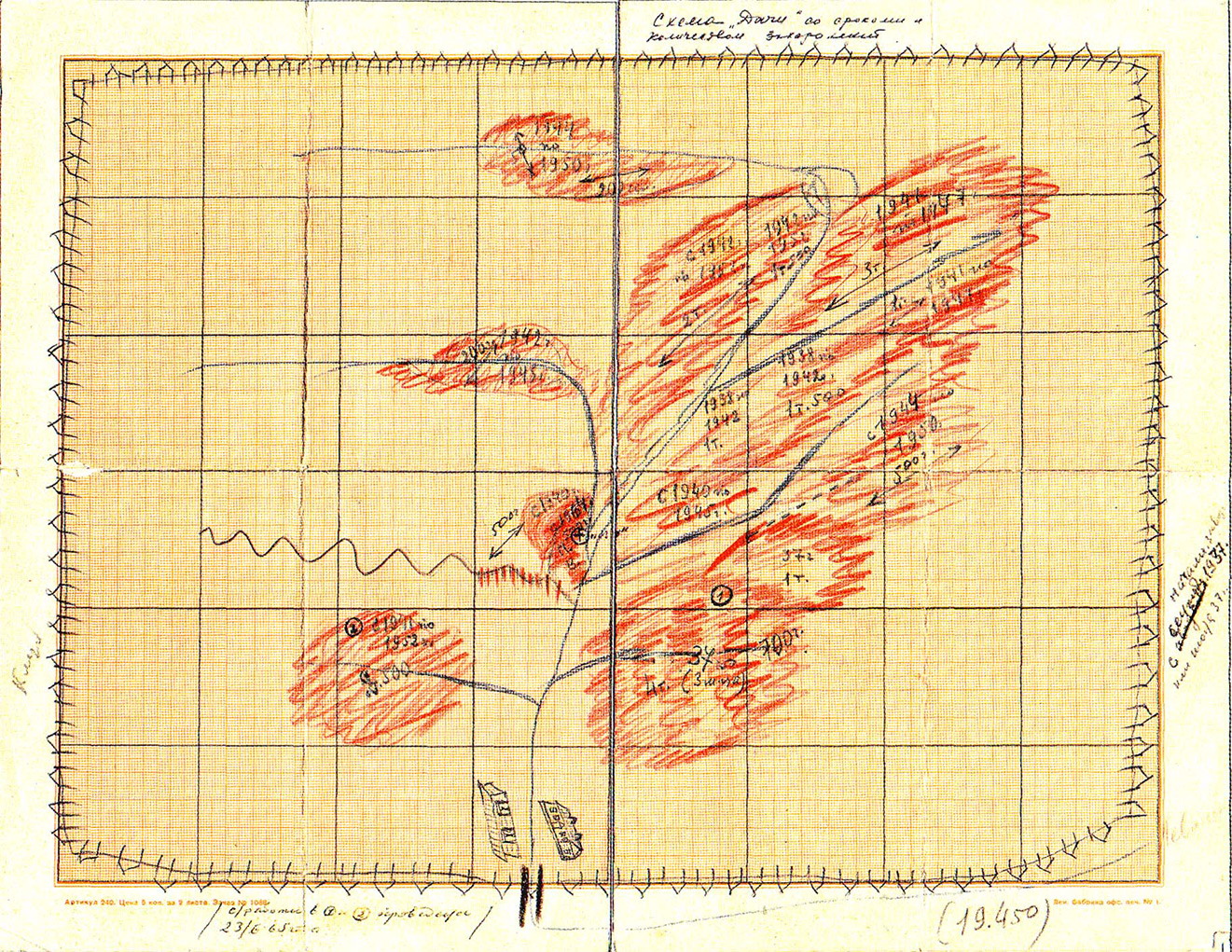

- Согласно схеме, составленной в Управлении КГБ в середине 1960-х годов по воспоминаниям шоферов, с сентября 1937 по декабрь 1954 года здесь было захоронено 19 450 человек.

- В 1989 году начальник УКГБ по Ленинградской области генерал-майор А. А. Курков, основываясь на актах об исполнении приговоров, сообщил о 46 771 расстрелянном в Ленинграде в годы Большого террора и последующие годы. Он уточнил: «Всего, вероятно, именно на этой территории захоронено 46 771 человек. Я говорю “вероятно”, потому что у нас есть акты об исполнении приговоров в отношении практически всех 46 771 человека, но ни в одном из документов не указывается само место захоронения».

Имена большинства погребенных остаются неизвестными. Установлено, что здесь похоронены шесть жертв «Ленинградского дела» (А. А. Кузнецов, П. С. Попков и др., расстреляны 1 октября 1950 года) и четверо осужденных по делу министра госбезопасности Абакумова (В. С. Абакумов и др., расстреляны 19 декабря 1954 года). Все памятные знаки и кресты, установленные в Левашово, являются кенотафами — символическими надгробиями.

Как происходили захоронения

Расстрелы на территории самой Левашовской пустоши не проводились. Приговоренных казнили в ленинградских тюрьмах, после чего тела тайно вывозили ночью на автомобилях. Здесь же хоронили умерших и убитых в тюрьмах во время следствия».

Воспоминания и свидетельства

Валентин Муравский, член инициативной группы «Мемориал» по поиску захоронений, говорил: «Я знал, что отец был расстрелян в 1937-м, но где он похоронен — никто не говорил. Когда мы нашли огороженный забором участок, я понял, что это то самое место». Муравский активно участвовал в поиске и мемориализации места захоронения своего отца, собирая свидетельства и воспоминания людей.

«Что-то мы все собирались, читали журнал “Огонек” и болтали. Я говорю: хватит болтать просто так, давайте сделаем что-то важное. Меня всегда мучило, что я не знаю, где похоронен мой отец».

Обнаружение в 1989 году

В марте 1989 года Леонид Соколицкий, Елизавета Богословская, Валентин Муравский и другие члены инициативной группы впервые прибыли в Левашово. Они обнаружили «дачу», окруженную сплошным забором.

Бродили вокруг, утопая в снегу. В одном месте обнаружили проволоку, торчащую из забора, потянули, — на закрытой территории раздался звук колокола. Калитку открыл охранник и в категоричной форме приказал нам удалиться.

Позднее, на одном из собраний «Мемориала», прозвучал рассказ летчика, который в 1937–1938 годах регулярно совершал облет этой территории. Он свидетельствовал, что «ему сверху хорошо были видны траншеи, которые периодически возникали и исчезали (закапывались и маскировались)».

После появления письма начальника Управления КГБ по Ленинградской области А. А. Куркова была создана специальная Комиссия по Левашовскому кладбищу. В ее состав вошли заведующий отделом Ленинградского обкома КПСС Кузин от Смольного, генерал Блеер от КГБ и сам Курков. В составе этой комиссии активисты Мемориала впервые получили доступ на территорию. Они увидели «караульное помещение, какой-то ангар, 2 колокола (исполняли роль звонков)». Муравский отмечает:

Вся территория полигона заросла лесом, некоторые участки были присыпаны привозным песком (его подсыпали в провалы траншей). Любопытная деталь: в тот первый приезд вся внутренняя часть забора была уставлена решетками, снятыми с окон тюрьмы «Кресты».

Важным шагом стало постановление ЦК КПСС от 5 января 1989 года «О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий», которое предписывало реабилитировать репрессированных и привести места захоронений в порядок. 19 апреля 1989 года начальник УКГБ А. А. Курков направил в Москву письмо, сделав факт Левашовского захоронения достоянием гласности. 18 июля 1989 года решением Исполкома Ленгорсовета № 544 Левашовское захоронение было признано мемориальным кладбищем.

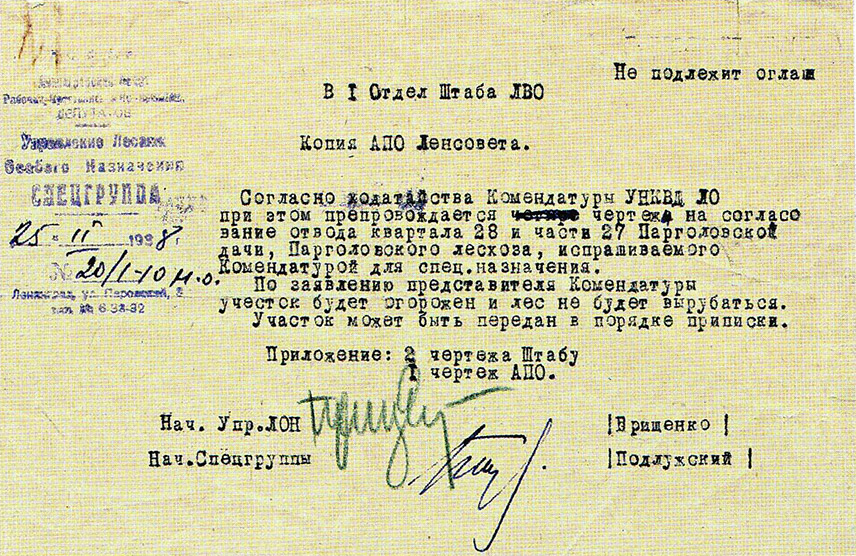

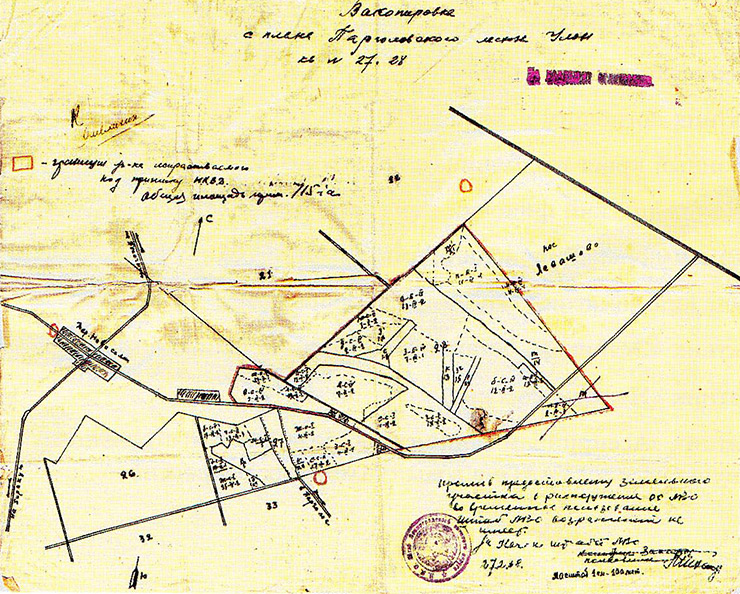

Официальные данные, предоставленные Курковым, сообщали, что «захоронения жертв репрессий с 1937 года и последующие годы осуществлялись в районе станции Левашово. Какими-либо документами, касающимися других мест захоронения, мы сегодня не располагаем». Он также уточнил: «В архиве Управления обнаружена только одна копия документа Управления лесов Ленсовета от 28 февраля 1938 года об «отводе части земель Парголовской дачи Пертелевского лесхоза, испрашиваемого комендатурой УНКВД для спецназначения». Место захоронения «занимает более 11 га лесной части этой местности, находится под охраной Управления. Сами захоронения производились на площади примерно 6–6,5 га». По его словам, «всего, вероятно, именно на этой территории захоронено 46 771 человек. Я говорю «вероятно», потому что у нас есть акты об исполнении приговоров в отношении практически всех 46 771 человека, но ни в одном из документов не указывается само место захоронения».

6 июня 1993 года впервые раздался звук колокола на звоннице, воздвигнутой работниками кладбища под руководством первого директора В. М. Табачникова. 30 октября 1993 года, в день торжественного открытия Русского православного и Польского католического памятников, в бывшем караульном помещении была развернута экспозиция о Большом терроре, подготовленная членом Ассоциации жертв необоснованных репрессий Люция Барташевич. С этого времени здесь начали оставлять записи в Книге посетителей.