published: 1 October 2025

Экспедиция по местам репрессий в Пермском крае

В начале 1930-х годов Урал стал основным местом ссылки для раскулаченных крестьян — в то время туда сослали примерно 500 тысяч человек. На протяжении 1930-1940-х годов в эти места продолжали ссылать, в том числе крымских татар и советских немцев. В Пермском крае находилось огромное количество спецпоселков и множество лагпунктов. Сейчас от большинства из них не осталось ничего, но в местных поселениях можно найти памятные знаки, установленные в память о жертвах государственного террора.

Наша волонтерка съездила в экспедицию по этим местам, во время которой они восстанавливали и очищали памятники и мемориальные таблички. Читайте ее рассказ.

***

Для меня участие в экспедиции в Пермский край имело и личный мотив. Из Пермской губернии еще при царе в Сибирь приехал дед моего отца, поэтому на мемориале 12-й километр я глазами искала фамилию предков, ведь в годы Большого террора этот огромный полигон стал последним пристанищем и для пермяков.

Пермский край невероятно красив. И этот богатый лесом и природными ископаемыми край очень быстро стал одним из центров ГУЛАГа. Лагеря здесь появились в 1927 году — обслуживали стройки промышленных предприятий. В основном заключенные работали на лесоповалах.

Пермский Мемориал отметил места лагерей и спецпоселков мемориальными знаками — в основном это массивные кресты с информационной табличкой. Большинство знаков были установлены в ходе проекта «По рекам памяти» в 2011–2021 годах. Задачей экспедиции была своеобразная «инвентаризация» этих знаков. Экспедиция продолжалась 10 дней — каждый день в разъездах по достаточно отдаленным местам. В целом мы объехали более 30 знаков. Помимо знаков Мемориала, мы посещали памятники жертвам репрессий.

Мы объехали север Пермского края — были в городах Пермь, Соликамск, Чердынь, Красновишерск, Кизел, Березники, Усолье, в поселке Ныроб и в целом ряде поселков и местечек, где находились лагеря и спецкомендатуры. Были случаи, когда в отсутствие дорог оставляли авто и шли к знакам пешком. У некоторых знаков мы читали имена репрессированных из этих мест.

Стартовали 29 июля в Екатеринбурге от 12 километра. Первая остановка — Пермь. В Перми посетили старинное Егошихинское кладбище, где в 1991 году был установлен памятник скорби с колоколом. Напротив мемориала — действующее СИЗО, и, видимо, поэтому веревка, привязанная к языку колокола, заброшена наверх так, чтобы не звонили.

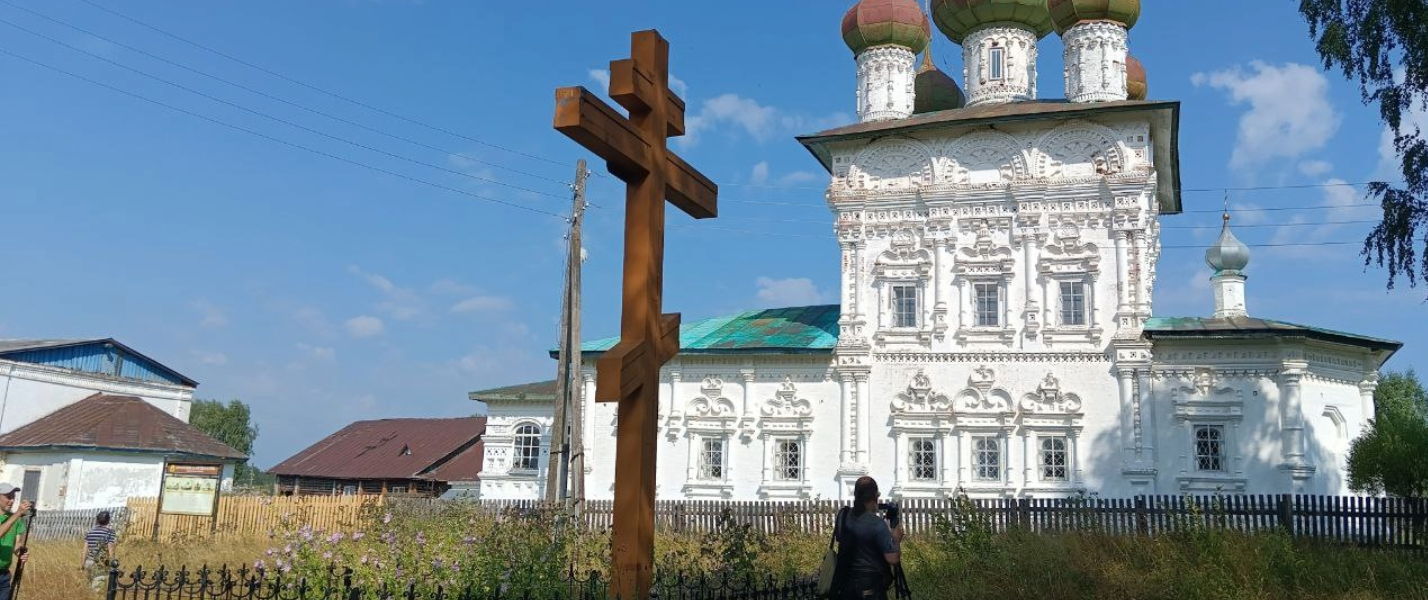

Соликамск — древний город с невероятной концентрацией храмов. Причем самая старая церковь начала XVIII века стоит в зарослях без реставрации, а самый величественный и свежеотреставрированный храм готовится к передаче РПЦ. В здешнем монастыре, при советской власти переоборудованном под тюрьму, начинался лагерный путь Варлама Шаламова, о чем напоминает мемориальная доска на монастырской стене. Здесь же в 1969 году был в очередном заключении Анатолий Марченко, но об этом ничто не говорит. В монастыре нам не разрешили съемку, а снимать там было что. Запомнился разорванный баннер с изображением Рождества Христова, а на его фоне — собачья будка и лающий на нас пес, бегающий по цепи.

В Соликамске мы посетили памятный камень жертвам репрессий, рядом с которым на планшетах информация о Большом терроре.

В городе Березники, полностью построенном заключенными, мы были у знаков «Последний адрес», правда, один из двух знаков утрачен вместе со снесенным деревянным бараком (кстати, эта табличка отца актрисы Алисы Фрейндлих). А на территории католической церкви «Мария — царица мира» стоит мемориал украинскому священнику-католику Алексею Зарицкому, отсидевшему 10 лет в сталинских лагерях. В 1958–1962 годах он регулярно посещал католиков в Березниках. А потом снова был арестован, и в 1963 году погиб в лагере Долинка в Казахстане. Кстати, в храме нас тепло приняли и рассказали, что знак Мемориала, установленный в ограде храма, сломался и хранится в церкви.

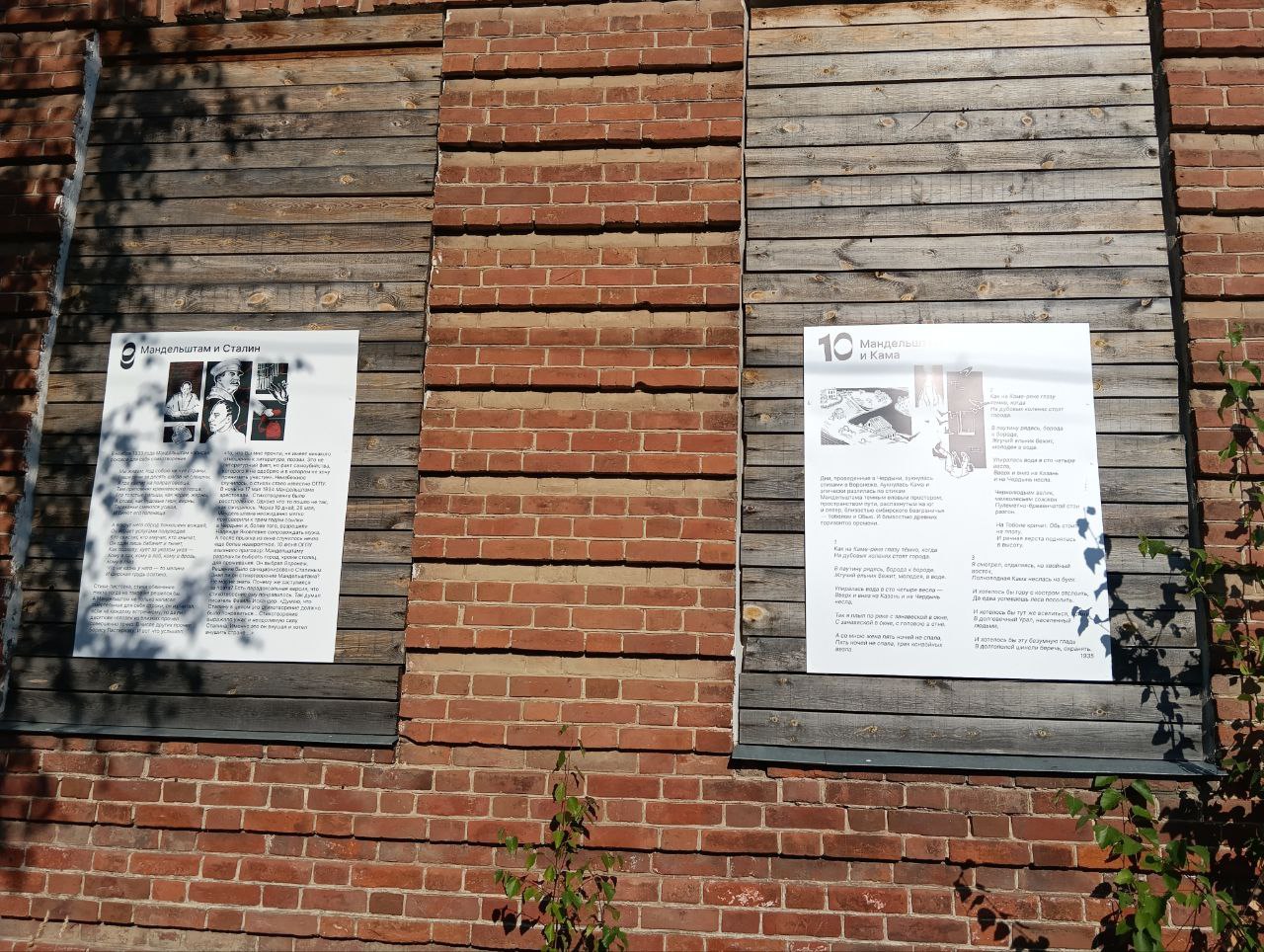

Город Чердынь с населением 4,5 тысяч — это готовый музей под открытым небом, здесь целые улицы состоят из старинных деревянных и каменных домов (правда, очень не хватает реставрации). У Чердыни большая интересная история, несколько музеев и живописные виды долины реки Колвы. На кирпичном здании бывшей уездной больницы нашли целую экспозицию о Мандельштаме — в Чердыни поэт оказался по дороге в ссылку за свои бесстрашные стихи «Мы живем, под собою не чуя страны…».

Пожалуй, нам не удалось обнаружить знак только на железнодорожной станции города Кизел. Здесь мы на какое-то время задержались возле здания ФСИН, обветшалого и окруженного дикими зарослями, но работающего. Оказалось, что местные называют учреждение по советской привычке — «Кизеллаг». Городок произвел депрессивное впечатление.

Мы посетили довольно много памятников жертвам репрессий, установленных не только Мемориалом. В поселке Всеволодо-Вильва памятник жертвам репрессий поставили в 2021 году жители поселка и города Александров, по инициативе Совета ветеранов. В этом поселке мы побывали во дворе очень приятного дома-музея Пастернака (сам музей на ремонте) — в 1916 году во Всеволодо-Вильва в гостях у друзей жил молодой Борис Пастернак, и этот факт стал причиной появления литературного музея.

В селе Черное под Соликамском установлен единый памятник сразу всем — участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и трудармейцам — депортированным немцам Поволжья. А рядом с памятником сделана выставка о тружениках тыла, среди которых много людей с немецкими фамилиями. Правда, об этой части биографий «тружеников тыла» авторы умолчали.

Недалеко от Усолья в поселке Пыскор мы обнаружили поименный памятник погибшим сельчанам в годы сталинского террора. Памятник установлен еще в 1980-е, и сейчас это вызывает удивление.

В Александровске у местного музея установлен памятник трудармейцам, а рядом уже успели изваять памятник «героям спецоперации» под девизом «Время выбрало нас».

Иногда нам приходилось обращаться к местным жителям, чтобы отыскать знаки, и надо отметить, что люди отзывались и безошибочно указывали их местонахождение. Если, например, крест упал, сломался — местные сообщали в подробностях. Благодаря людям мы нашли знак в труднодоступном месте — у поселка Красный кирпич на берегу Камы, в сосновом лесу. В 1930-е годы там открыли кирпичный завод, где работали заключенные и ссыльные, а сейчас на месте завода краснокирпичные руины и небольшая бухта на Каме из того же кирпича. За знаком ухаживает житель поселка, и к нашему приходу у таблички были живые цветы.

Поразила красота пермских руин — старинные церкви, словно свечи, «догорают» среди обезлюдевших поселений. И почти на каждой такой руине — табличка «охраняется государством». В таких местах понимаешь, что между репрессиями и печальным сегодняшним состоянием есть самая прямая связь. А еще поразили плантации борщевика — в Сибири таких зарослей нет.