published: 30 September 2025

История Уфимского Мемориала

Как во многих городах СССР, в Уфе общественное движение за восстановление исторической справедливости и реабилитацию жертв политического террора быстро набрало силу в 1987—1988 годах. Но первый импульс для общественной солидарности в Башкортостане дала экологическая повестка. Осенью 1987 года в Уфе прошла демонстрация против планов союзных властей по строительству завода поликарбоната: в городе тогда говорили о том, что уже существующие производства, которыми республика была перенасыщена, вызвали рост заболеваемости раком, вспоминает журналист Артур Асафьев (в те годы — студент БашГУ и активист). Противодействие местных жителей вызвали также планы по строительству атомной электростанции и нового водохранилища на Волге.

Между прочим, экология остается в центре протестной повестки в Башкортостане даже в последние годы, когда массовые акции в РФ почти прекратились. В августе 2020 года протесты против разработки шихана (горы) Куштау стали одним из самых ярких в России эпизодов гражданского сопротивления (в результате их планы по разработке были отменены, гора получила охранный статус). С химической промышленностью тесно связана история гулага в Башкортостане: после 1946 года добычей известняка из шихана Торатау, а также строительством содового завода занимались заключенные. Так что разрушение природы для индустриальных нужд — постоянный сюжет политической истории края, связывающий сталинское время с перестройкой и современностью.

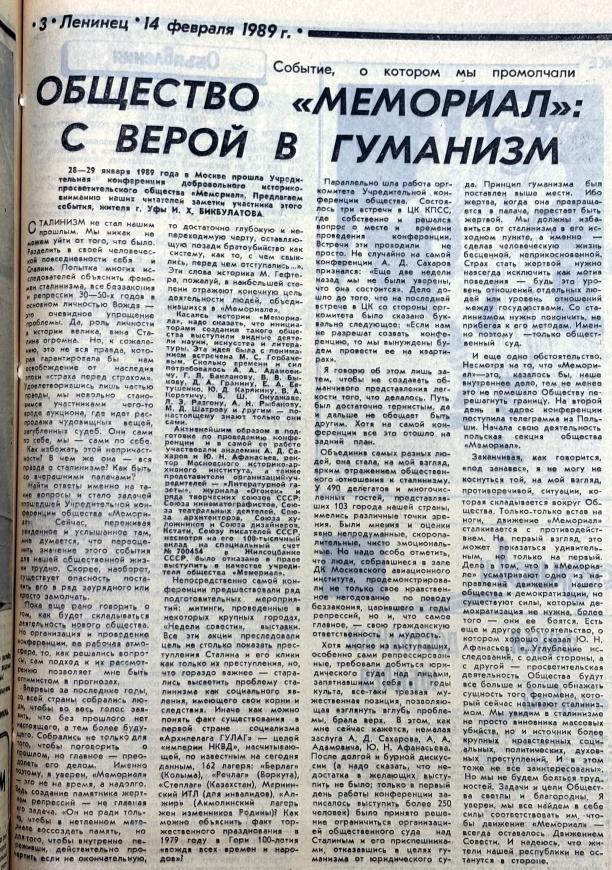

В 1988 году в Уфе уже открыто звучали не только экологические, но и прямо политические требования: Артур Асафьев вспоминает, как студенты БашГУ вышли на обязательную первомайскую демонстрацию со своими лозунгами — требованиями дать новые названия улицам Жданова и Вышинского в Уфе. В это время в уфимской прессе уже вовсю печатали материалы мемуарного толка о терроре сталинских времен — прежде всего в газетах «Советская Башкирия» (орган печати Башкирского обкома КПСС) и «Ленинец», издателем которого был республиканский Комсомол.

«Журналисты молодежной газеты "Ленинец" опубликовали интервью со сторожем Сергиевского кладбища, где массово захоранивали расстрелянных в 1930-е годы, — вспоминал режиссер-документалист Андрей Егоров, в то время студент БашГУ и активист. — В поисках могил принимали участие студенты и другие жители Уфы; вскоре обнаружили ещё одно захоронение жертв репрессий в микрорайоне, где сейчас располагается "Президент-отель". Позднее в архивах нашли свидетельства о том, что на месте дворца "Юбилейный" в 1920-е годы рыли рвы, в которых хоронили крестьян, умерших во время Великого голода в Поволжье 1921–1922 годов».

Делегатом от Уфы на всесоюзной конференции Мемориала в Москве и главным инициатором создания Уфимского Мемориала был Иршат Бикбулатов, на тот момент специалист объединения «Башсельстрой».

«Меня особенно впечатлил Сахаров: он сидел в президиуме, прикрыв глаза, как вроде бы очень уставший человек, но как только начинались острые дискуссии, сразу же включался в них, — вспоминал в интервью Бикбулатов. — И он, и его жена Елена Боннер, и другие ораторы очень много и остро говорили про сталинские репрессии. В итоге общество "Мемориал" было официально создано, и я вернулся в Уфу с большим зарядом, с желанием основать отделение этого общества у нас, в Башкирии».

Учредительная конференция Уфимского Мемориала проходила во дворце культуры «Юбилейный», в фойе которого повесили нарисованную по случаю карту лагерей. «У нас собственно имелось не так много материалов, — рассказывает Артур Асафьев, принимавший участие в подготовке. — В самиздате распространялась монография Жака Росси “Справочник по ГУЛАГу” — в основном оттуда и из уже имевшихся в советской печати публикаций мы брали месторасположение лагерей, название и наносили все это разноцветными фломастерами на огромную карту».

В выставку, кроме карты, вошли книги на тему террора, коллажи и большая репродукция иллюстрации к роману Владимира Войновича «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», где лицо одного из персонажей книги, капитана НКВД, было заменено на секретаря ЦК КПСС Егора Лигачева.

К событию также приурочили показы документального фильма «Власть Соловецкая» Марины Голдовской в уфимских кинотеатрах «Родина» и «Салават». По воспоминаниям Асафьева, который организовал эти сеансы, фильм шел с аншлагами в течение нескольких недель.

Репортаж с уфимской «Недели совести» опубликовала газета «Ленинец». «Если появится новая диктаторская фигура, с усами или без, в мундире или в костюме, найдем ли мы в себе силы ее отвергнуть? — задавался вопросом один из посетителей выставки в разговоре с корреспонденткой газеты Г. Ханнановой. — Надо создавать такую систему, которая не даст вернуть старое. Окончательных гарантий на этот счет, увы, пока нет».

Участники Уфимского Мемориала занимались исследованиями массовых захоронений (Сергиевское, Ивановское кладбища в Уфе), публиковали материалы об истории террора в прессе. История организации была недолгой. По воспоминаниям Иршата Бикбулатова, «в нашу деятельность сразу вмешалась политика»: активисты начали ссориться на почве выборов народных депутатов СССР той же весной 1989 года; в 1990-м некоторые участвовали в выборах депутатов РСФСР. К 1992 году Уфимский Мемориал фактически прекратил деятельность. Работа по сохранению памяти о терроре и реабилитации с тех пор велась в основном Ассоциацией жертв политических репрессий, основанной в 1991 году.